3.物理設計

3.1. 物理構成の構成パターン

物理構成で気にするべきことはは管理しやすく、拡張しやすい、将来的な拡張を見据えた物理設計できるようにする必要があることを考えることとなる。

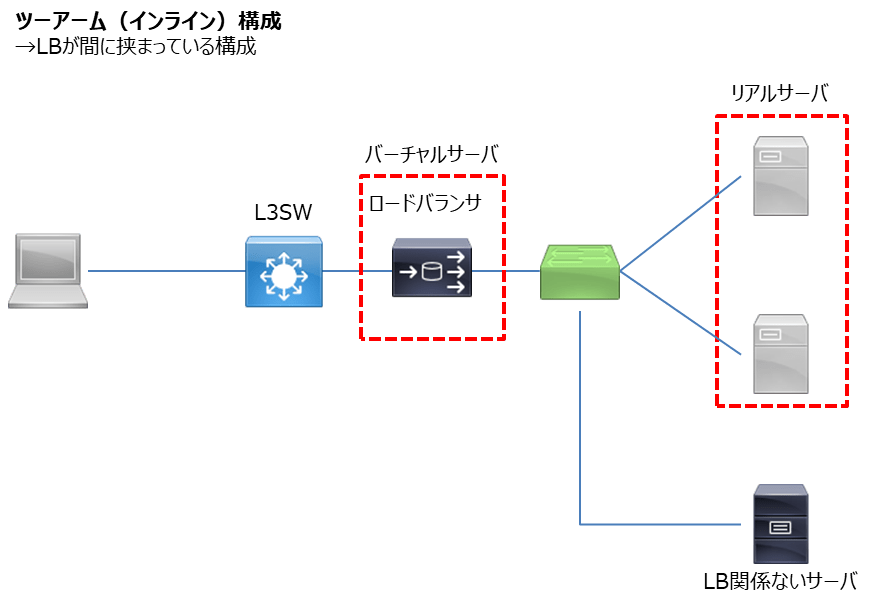

サーバサイトでの物理設計はインライン構成、ワンアーム構成の2種類となる。

| パラメータ | インライン構成 | ワンアーム構成 |

|---|---|---|

| 構成のわかりやすさ | ○ | △ |

| トラブルシューティングのしやすさ | ○ | △ |

| 構成の柔軟性 | △ | ○ |

| 拡張性 | △ | ○ |

| 冗長性/可用性 | ○ | ○ |

| 採用規模 | 小~中規模 | 大規模 |

3.1.1. インライン構成

インライン構成は通信経路上にそのまま機器を配置する構成で、現行のサーバサイトで最も採用されている構成。 特徴は以下の通り。

- 構成がシンプル

- トラブルシューティングが行いやすい

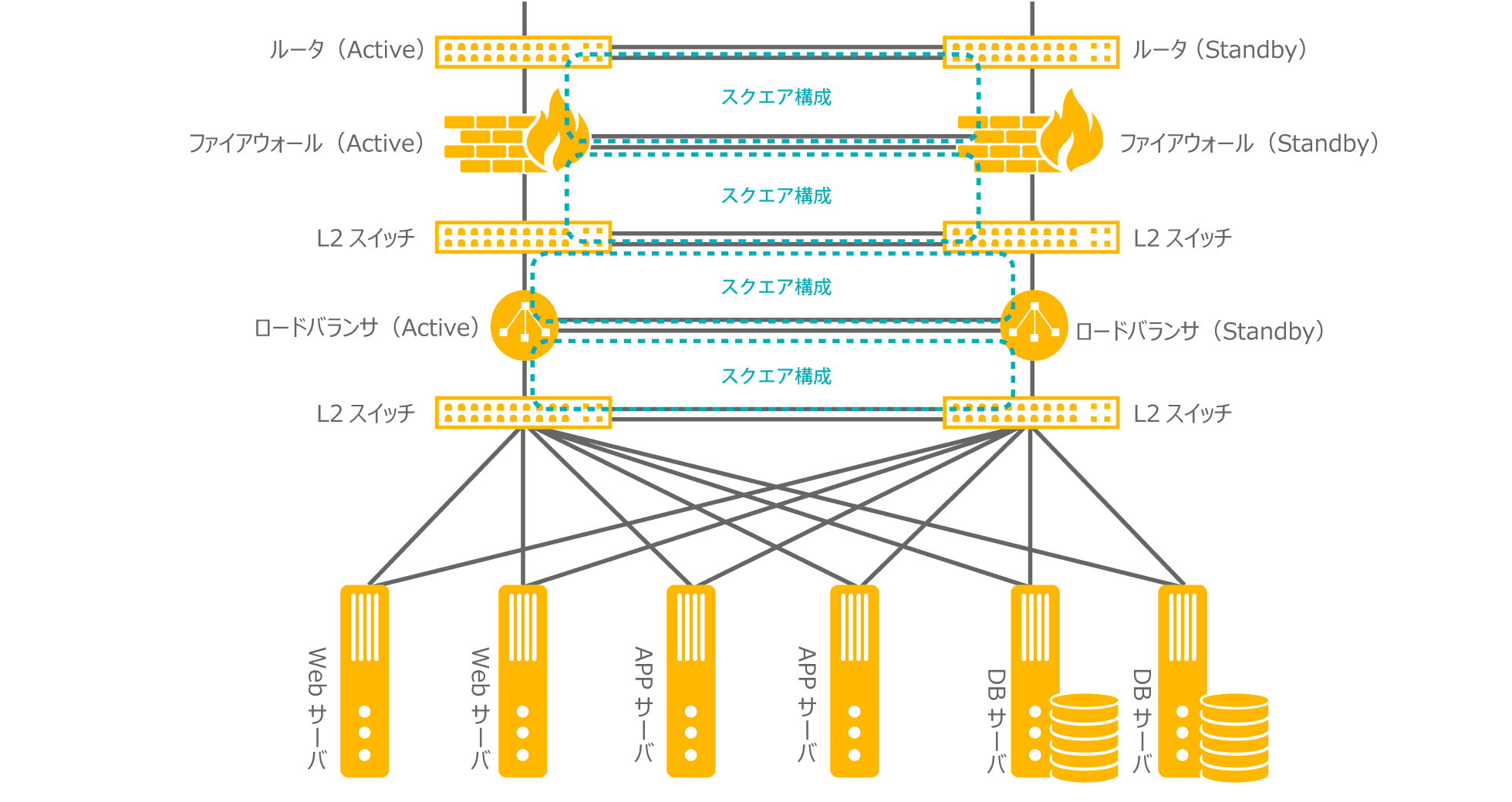

スクエア構成

スクエア構成と呼ばれるインライン構成の一種。

特徴は以下の通り。

- 並列機器間は複数のケーブルで接続

- 同じ機器を並列化して冗長化する

- 上下は1本または複数本で接続

3.1.2. ワンアーム構成

ワンアーム構成ではコアスイッチに腕に用に機器を配置する。 サイトの中心のコアスイッチが複数の役割を持つため、インライン構成より構成が分かりにくい。特徴は以下の通り。

- 柔軟性や拡張性がある

- データセンタ/マルチテナント環境など大規模サイトで採用

- コアスイッチに機能が依存している

ワンアーム構成では冗長化しているコアスイッチはロードバランサやファイヤーウォールからは1つの機器のように見える。

3.1.3. 機器の選定

機器選定のポイントは信頼性、コスト、運用管理性の3つとなる。

信頼性

信頼性の指標にはMBTFというものがあるが、一般的には各分野における鉄板の機器、メーカを選定することが信頼性を持った機器選定となることが多い。

例えば大規模ネットワークのコアスイッチならCisco、FWならFortinetなど。

コスト

コストを削る際は重要度の低い機器から行うことが重要となる。 一般的には運用管理側の機器などから置き換える。

3.1.4. ハードウェア構成設計

ハードウェア構成設計では機器構成が決まったら、どのくらいのスペックを持つ機器を配置するかを考える。 これは性能設計とも呼ばれ、使用する機能やコスト、スループット、接続数などたくさんの要素から決定する。

特に重要となるのはスループットと接続数となる。 この指標は機器選定で絶対的な値で既存機器からこの2つの関連値を取得して把握することが重要になる。 取得にはSNMPで行える。

なお、リプレイスではなく新規構築では想定ユーザ数や使用するプロトコル、アプリケーション、コンテンツサイズとその比率などで予測する。

なお、スループットや接続数は長期的/短期的にアクセスパターンを分析して、その最大値を使用して機器選定を行う。

検証環境での実施

環境やコストが許す場合は検証機を用意し、性能試験や負荷試験を実施するのもよい手段となる。 検証機の用意と試験は設定方法やおこりうる不具合をある程度把握することにもつながる。

なお、同じ機器が用意できない場合は、同じハードウェア構成を採用している機器の用意でも最低限は実施できる。 ハードウェア構成が同じであると、性能の違いはCPUクロック数やメモリ/コア数など本番機との差異を抑えることができる。これらを行う際はWEBサイトやマニュアルを熟読することが推奨とされる。

スループットの見積もり

スループットはアプリケーションが実際にデータを転送するときの実行速度のこと。 スループットにはアプリケーションに関する処理遅延が含まれており、規格上の理論値の伝送速度より必ず小さくなる。 必要なスループットは最大同時ユーザ数や使用するアプリケーションのトラフィックパターンなどにより変わるため、それらから推測する。

また機器により使用する機能により最大スループットが低下する場合があるため注意する必要がある。

新規接続数と同時接続数の考慮

接続数はどのくらいのコネクションを処理できるかを表したもので、大きいほどたくさんのデータを処理できる。 ファイヤーウォールや負荷分散装置の選定では特に重要な値となる。

接続数には新規接続数と同時接続数の2種類の値がある。

- 新規接続数 … 1秒間にどのくらいコネクション処理できるかを表す

- 同時接続数 … 同時にどれくらいコネクションを保持できるかを表す

例えばHTTPでは新規接続数は増えやすいが、同時接続数は増えにくく、FTPでは同時接続数は増えやすいが、新規接続数は増えにくいといったように、使用するアプリケーションや、想定している最大同時ユーザ数により接続数は異なる。

基本的にはゆとりをもって必要性能を見極めた機器選定が重要になる。

3.1.5. 仮想化アプライアンスの利用

ネットワーク機器を仮想化したものに仮想アプライアンスというものがある。 近年のネットワーク機器のほとんどがUnix系OSをベースに開発されており、処理の高速化/効率化が行われている。

代表的な仮想アプライアンスを以下に記載する。

- Cisco

- Switch

- Nexus 1000v

- Router

- vIOS

- FW

- ASAv

- Switch

- Juniper

- Router

- vMX

- FW

- vSRX

- Router

- Fortinet

- FW

- FortiGate VM

- FW

- PaloAlto

- FW

- VM-Series

- FW

- Imperva

- FW

- SecureSphere

- Virtual Appliances

- FW

- F5

- LoadBalancer

- BIG-IP VE

- LoadBalancer

仮想アプライアンスの特徴

仮想アプライアンスの特徴は以下の通り。

- 設置スペースの省略ができる

- パフォーマンスが落ちやすい

以上の特徴から、初期の検証環境では仮想アプライアンスを使用し、後期の検証では実機や物理アプライアンスを使用するといったように利用するのが良い。