これは、このセクションの複数ページの印刷可能なビューです。 印刷するには、ここをクリックしてください.

ネットワーク設計基礎

- 1: 1.ネットワーク構成の基礎知識

- 2: 2.物理層の技術

- 3: 3.物理設計

1 - 1.ネットワーク構成の基礎知識

1.1. ネットワーク構築の6フロー

ネットワークはウォーターフロー方式で以下フローで構築される。

- 要件定義

- 基本設計

- 詳細設計

- 構築

- 試験

- 運用

| 各段階 | 説明 | 作成資料 |

|---|---|---|

| 要件定義 | システムの要件をヒアリングし要件の明確化を行う | 要件定義書 |

| 基本設計 | ネットワークのルール/仕様の決定をする | 基本設計書 |

| 詳細設計 | 基本設計の情報をもとに各機器のパラメータ設定値レベルまで設計を落とし込む | 詳細設計書,機器設定書,パラメータシート |

| 構築 | 詳細設計書の情報をもとに機器の設定/接続を行う | 作業手順書など |

| 試験 | 構築した環境下で単体試験/正常試験/障害試験などを行う | 試験仕様書,試験計画書 |

| 運用 | システムを運用するフェーズ。定型作業や障害対応などを行う | 運用手順書 |

1.2. 基本設計のフロー

ネットワーク設計では基本設計が最も重要になる。 基本設計は以下の5項目で構成される。

1.2.1. 物理設計

物理的なもの例えばハードウェアやケーブル、ラック電源などのルールを定義する。

1.2.2. 論理設計

ネットワークの論理的な構成、例えばVLAN/IPアドレスの割り当て、ルーティング/NAT変換などの項目のルールを定義する。

1.2.3. セキュリティ設計・負荷分散設計

セキュリティ設計ではファイヤウォールのポリシーの定義を行い、負荷分散設計ではサーバ負荷分散のルールを定義する。

1.2.4. 高可用性設計

高可用性設計ではシステム冗長化に関するルールを定義する。 システムの停止は許されないのですべての部分で冗長化を図る。

具体的にはSTPによる経路冗長化、FHRPによるDGWの冗長化、ルーティングプロトコルの冗長化なども決定する。

1.2.5. 管理設計

管理設計ではシステムの運用管理に関するルールを定義する。 ここでの設計も運用フェーズの運用性/拡張性に直接関わることになる。

2 - 2.物理層の技術

2.1. 有線LANで使用されるケーブル

有線LANで使用されるケーブルは主に銅線製のケーブルと光ファイバのケーブルに分類できる。

- 銅線

- ツイストペアケーブル(LANケーブル)

- 同軸ケーブル

- 光ファイバ

- シングルモードファイバ(SMF)

- マルチモードファイバ(MMF)

- Graded Index型

- Step Index型

| 項目 | ツイストペアケーブル | 光ファイバケーブル |

|---|---|---|

| 伝送媒体 | 銅 | ガラス |

| 伝送速度 | 遅い | 速い |

| 信号減衰 | 大きい | 小さい |

| 伝送距離 | 短い | 長い |

| 電磁ノイズの影響 | 大きい | 小さい |

| 取り扱いのしやすさ | しやすい | しにくい |

| 価格 | 安い | 高い |

2.2. ツイストペアケーブルの構造と種類

2.2.1. ツイストペアケーブルの構造

ツイストペアケーブルの命名は○○BASE-Tや○○BASE-TXで表記される。

この表記のTはツイストペアケーブルを表す。

ツイストペアケーブルは8本の銅線を2本ずつペアにツイストし束ねた構造となっている。 ケーブルをアルミ箔なのでシールドしているものはSTPケーブル。 シールド処理をしていないものはUTPケーブルとなる。

STPケーブルは電磁がは多く発生している工場などの特殊な環境で使用される。

2.2.2.ストレートケーブルとクロスケーブル

ツイストペアケーブルはストレートケーブル、クロスケーブルの2種類がある。 外見上はRJ-45と呼ばれるコネクタから見える配列が異なる。

ストレートケーブルはMDI、クロスケーブルはMDI-Xという2つの物理ポートタイプがある。

| 機器 | ポート |

|---|---|

| PC,サーバなど | MDIポート |

| スイッチ | MDI-Xポート |

MDIとMDI-Xポートはストレートケーブルで接続。 MDIとMDI、MDI-XとMDI-Xの場合はクロスケーブルで接続する。

最近はAuto MDI/MDI-X機能のおかげでケーブルを気にする機会は減りつつある。 Auto MDI/MDI-X機能は相手のポートタイプを判別し受信送信タイプを切り替える機能となる。

2.2.3. カテゴリ

カテゴリはツイストペアケーブルにある伝送速度に直結する概念。 カテゴリが大きいほど伝送速度が速い規格に対応できる。

| カテゴリ | 対応周波数 | 主な規格 | 最大伝送速度 | 最大伝送距離 |

|---|---|---|---|---|

| cat3 | 16Mbps | 100BASE-T | 16Mbps | 100m |

| cat4 | 20MHz | Token Ring | 20Mbps | 100m |

| cat5 | 100MHz | 100BASE-TX | 100Mbps | 100m |

| cat5e | 250MHz | 1000BASE-T, 2.5GBASE-T,5GBASE-T | 1Gbps/2.5Gbps/5Gbps | 100m |

| cat6 | 250MHz | 1000BASE-T,10GBASE-T | 1Gbps/10Gbps | 100m/55m |

| cat6a | 500MHz | 10GBASE-T | 10Gbps | 100m |

| cat7 | 600MHz | 10GBASE-T | 10Gbps | 100m |

2.2.4. ツイストペアケーブルの規格

100BASE-T

100BASE-TはMDIの1,2番ポートを送信に、3,6番ポートを受信に使用する。 その他のポートは使用しない。

1000BASE-T

1000BASE-Tは100BASE-Tに加えて4,5,7,9番ポートも送受信に使用する特徴がある。 この規格は最近のネットワーク機器で最も使用されている規格となる。

1000BASE-Tは1GBpsという高速通信を実現している。

10GBASE-T

10GBASE-Tは現在使用されているツイストペアケーブル規格の中でもっとも高速なケーブル。 1000BASE-Tは4ペア8芯の銅線をフル使用するのは1000BASE-Tと同じだが、短時間にたくさんのデータを詰め込むことで高い伝送速度を実現している。

2.5G/5GBASE-T

2.5G/5GBASE-Tは2016年に策定された規格でマルチギガビットイーサネット、NBASE-Tとも呼ばれる。 特徴としては10GBASE-Tの技術を一部応用し高層化が図られて、2.5G/5Gbpsを実現している。

この2つの規格はcat5eをサポートするため配線時のコストに需要がある。 これは10GBASE-Tでcat5eへの対応を速度を上げる代わりに対応しなかったためにある。

2.2.5. ツイストペアケーブルの注意点

接続時の注意点

ツイストペアケーブルの接続時に気にするポイントは以下の2つ。

- ポート速度(スピード)

- 双方向通信方式(デュプレックス)

スピードとデュプレックスの設定を必ず隣接機器と合わせる必要がある。 スピードはPCやサーバのNIC、ネットワーク機器のポートに合わせて設定する。

双方向通信方式は半二重通信、全二重通信がある。 半二重通信は10BASE2や10BASE5などの過去の規格で使用されていたが、近年ほとんど利用されない。 現在では全二重通信になるように設定する必要がある。

スピードとデュプレックスに設定は手動もしくはオートネゴシエーションで設定が可能となってる。 なおオートネゴシエーションはFLPという信号をやり取りして決定する。

延長時の注意点

ツイストペアケーブルは仕様上100mまでしか延長できない。 そのためこれ以上延長する場合は中継機器が必要となる。

リピータハブの活用

リピータハブはバカハブとも呼ばれ、受け取った信号をすべてのポートに送る装置。 現在はこの性能がネットワークトラフィック効率敵に良くないためスイッチングハブに置き換わりあまり使われていない。

しかしながらリピータハブはトラブルシューティングに使える。 これはすべてのポートに信号が送られるという仕様が検証用PCに接続しPCでWiresharkなどで確認できるということである。

2.3. 光ファイバケーブルの構造と種類

2.3.1. 光ファイバケーブルの構造

光ファイバケーブルの命名は○○BASE-SX/SRや○○BASE-LX/LRで表記される。

この表記のSはShort Wavelength、LはLong Wavelengthを表す。

これはそれぞれレーザの種類を表しており、レーザの種類は伝送距離とケーブル直接関係する。

光ファイバケーブルはガラスを細い管にしたものでコアとクラッドという2種類の材質で構成されている。 光の伝送路(モード)はこの2つの材料を2層構造にしたもので構成される。

実際のデータ送信は2芯1対で使用することで全二重通信を可能にしている。 また光ファイバケーブルの特徴としてツイストペアケーブルと比べてかなり長く延長可能となっている。

2.2.2.MMFとSMF

光ファイバケーブルはMMF、SMFの2種類がある。

マルチモード光ファイバ(MMF)

MMFはコア径が50μm~62.5μmの光ファイバーケーブルで10GBASE-SRや40GBASE-SR4などに使用されている。 コア径が大きいのでモードが分散しマルチとなる。そのため伝送損失が多くなるため伝送距離は(MAX550m)ほどとなる。

メリットとしてSMFより安く扱いやすいことがある。 またコアの屈折率によりSI型とGI型に2種類があるが、現在はGI型が主流となっている。

GI型はコアの屈折率を変化させてすべての光の伝送路が同じ時間で到着するようにしていることで伝送損失を小さくしている。

シングルモード光ファイバ(SMF)

SMFはコア径が8μm~10μmの光ファイバーケーブルで1000BASE-LXや10GBASE-LRなどに使用されている。 またコアとクラッドの屈折率を適切に制御してモードをシングルにしている。

そのため長距離伝送に優れており、データセンターやISPの施設でよく利用される。

SMFとMMFの比較表

| 項目 | MMF | SMF |

|---|---|---|

| コア径 | 50~62.5μm | 8~10μm |

| クラッド径 | 125μm | 125μm |

| モード分散 | あり | なし |

| 伝送距離 | ~550m | ~70km |

| 伝送損失 | 小さい | 大きい |

| 取り扱いのしやすさ | しにくい | さらにしにくい |

| 価格 | 高い | さらに高い |

2.3.2.MPOケーブルとブレイクアウトケーブル

MPOケーブル

MPOケーブルは複数の光ファイバケーブルを1ポンに束ねたケーブルのこと。 両端にはMPOコネクタが装着されている。

MPOケーブルは必要な光ファイバケーブルを減らすことができるためケーブル管理をシンプルにできる特徴がある。 またMPOケーブルの種類は束ねる芯数により種類があり最近は12芯、24芯のいずれかが使用される。

ブレイクアウトケーブル

ブレイクアウトケーブル(ファンアウトケーブル)はMPOケーブルで束ねた芯線を途中でばらしてあるケーブル。 ばらすメリットは以下の通り。

- 接続モジュールパターンが増える

- 物理接続のバリエーションを増やせる

2.3.3. 光ファイバケーブルのコネクタ

光ファイバケーブルのコネクタでよく使用されるのはSCコネクタ、LCコネクタ、MPOコネクタの3種類がある。

SCコネクタ

SCコネクタはプッシュプル構造のコネクタで安く扱いやすいのが特徴。 使用するのはラック間を接続するバッチパネルやメディアコンバータ/ONUと接続するのに使用される。

最近は集約効率の観点からLCコネクタに置き換えられつつある。

LCコネクタ

LCコネクタはツイストペアケーブルと同じコネクタ(RF-45)と同じように差せる特徴がある。 SFP+/QSFP+モジュールとの接続に使用される。

MPOコネクタ

MPOコネクタはSCコネクタと同じようにさせるプッシュプル型の構造となっている。 40GBASE-SR4や100GBASE-SR4/10のQSFP28モジュールとの接続時に利用される。

2.3.4. 光ファイバケーブルの規格

光ファイバケーブルの規格は○BASE-□△で表され、□の部分がレーザの種類を表す。

10GBASE-R(10GBASE-SR/10GBASE-LR)

10GBASE-Rは1波あたり10Gbpsの光を送受信で流す。 10GBASE-SRと10GBASE-LRの違いは使用する光の波長で、10GBASE-SRは850nmの波長で最大550mまでMMF光ファイバで伝送が可能。 一方10GBASE-LRは1310nmの波長で、SMFで最大10kmまで伝送することが可能となっている。

40GBASE-R(40GBASE-SR4/40GBASE-LR4)

40GBASE-Rは40Gbpsの伝送速度を出せるイーサネット規格のこと。 よく使われるのは40GBASE-SR4と40GBASE-LR4となっている。

40GBASE-SR4は10GBASE-SRを4芯束ねたものに近く、1波当たり10Gbpsを送受信で使用する。 40GBASE-SR4は伝送路を増やすことで高い伝送度を実現措定る。

40GBASE-LR4はWDM(光波長分割多重)と呼ばれる技術で1芯の光ファイバに4本の光を流すことで実現している。

100GBBASE-R(100GBASE-SR10/100GBASE-SR4/100GBASE-LR4)

100GBASE-Rは100Gbpsの伝送速度を出せるイーサネット規格のこと。 よく使われるのは100GBASE-SR10と100GBASE-SR4と100GBASE-LR4となっている。

100GBASE-SR4は価格の下落の関係と、必要な芯数が少ないことからよく使われる。

| 光ファイバ | 説明 | 1波当たりの速度 | 使用芯数 |

|---|---|---|---|

| 100GBASE-SR10 | 10本の10GBASE-SRを束ねたもの | 10Gbps | 20本 |

| 100GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10の後継規格 | 25Gbps | 8本 |

| 100GBASE-LR4 | 100GBASE-SR4/10の合わせたもの | - | - |

光ファイバ対応規格表

| 光ファイバイーサネット規格 | 伝送速度 | 呼称 | 対応ケーブル | 最大伝送速度 (mまたはkm) | トランシーバモジュール | コネクタ形状 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10GBASE-R | 10 Gbps | 10G | SMF | 40 km | SFP+ | LC |

| 25GBASE-R | 25 Gbps | 25G | SMF/MMF | 100 m (MMF), 10 km (SMF) | SFP28 | LC |

| 40GBASE-R | 40 Gbps | 40G | SMF/MMF | 100 m (MMF), 10 km (SMF) | QSFP+ | LC, MPO |

| 100GBASE-R | 100 Gbps | 100G | SMF/MMF | 100 m (MMF), 10 km (SMF) | QSFP28 | MPO |

3 - 3.物理設計

3.1. 物理構成の構成パターン

物理構成で気にするべきことはは管理しやすく、拡張しやすい、将来的な拡張を見据えた物理設計できるようにする必要があることを考えることとなる。

サーバサイトでの物理設計はインライン構成、ワンアーム構成の2種類となる。

| パラメータ | インライン構成 | ワンアーム構成 |

|---|---|---|

| 構成のわかりやすさ | ○ | △ |

| トラブルシューティングのしやすさ | ○ | △ |

| 構成の柔軟性 | △ | ○ |

| 拡張性 | △ | ○ |

| 冗長性/可用性 | ○ | ○ |

| 採用規模 | 小~中規模 | 大規模 |

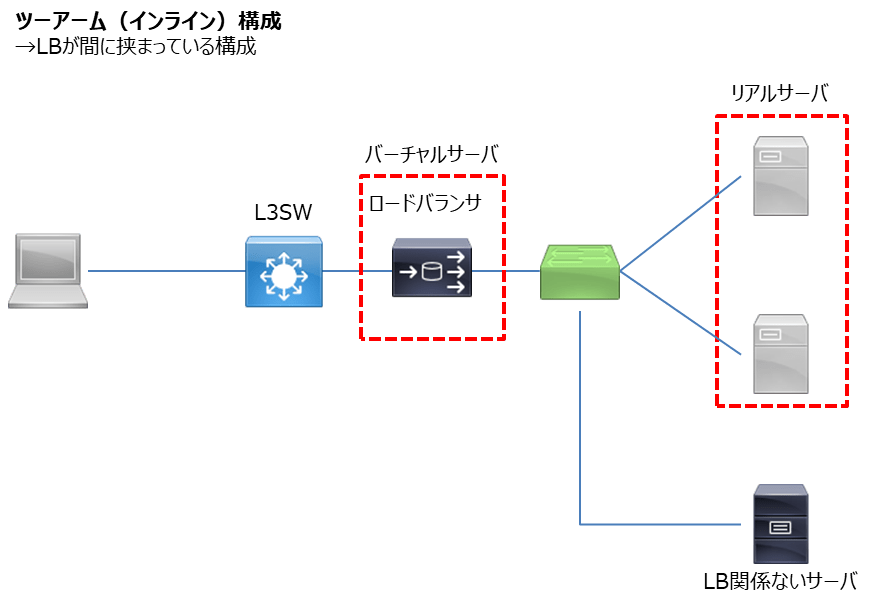

3.1.1. インライン構成

インライン構成は通信経路上にそのまま機器を配置する構成で、現行のサーバサイトで最も採用されている構成。 特徴は以下の通り。

- 構成がシンプル

- トラブルシューティングが行いやすい

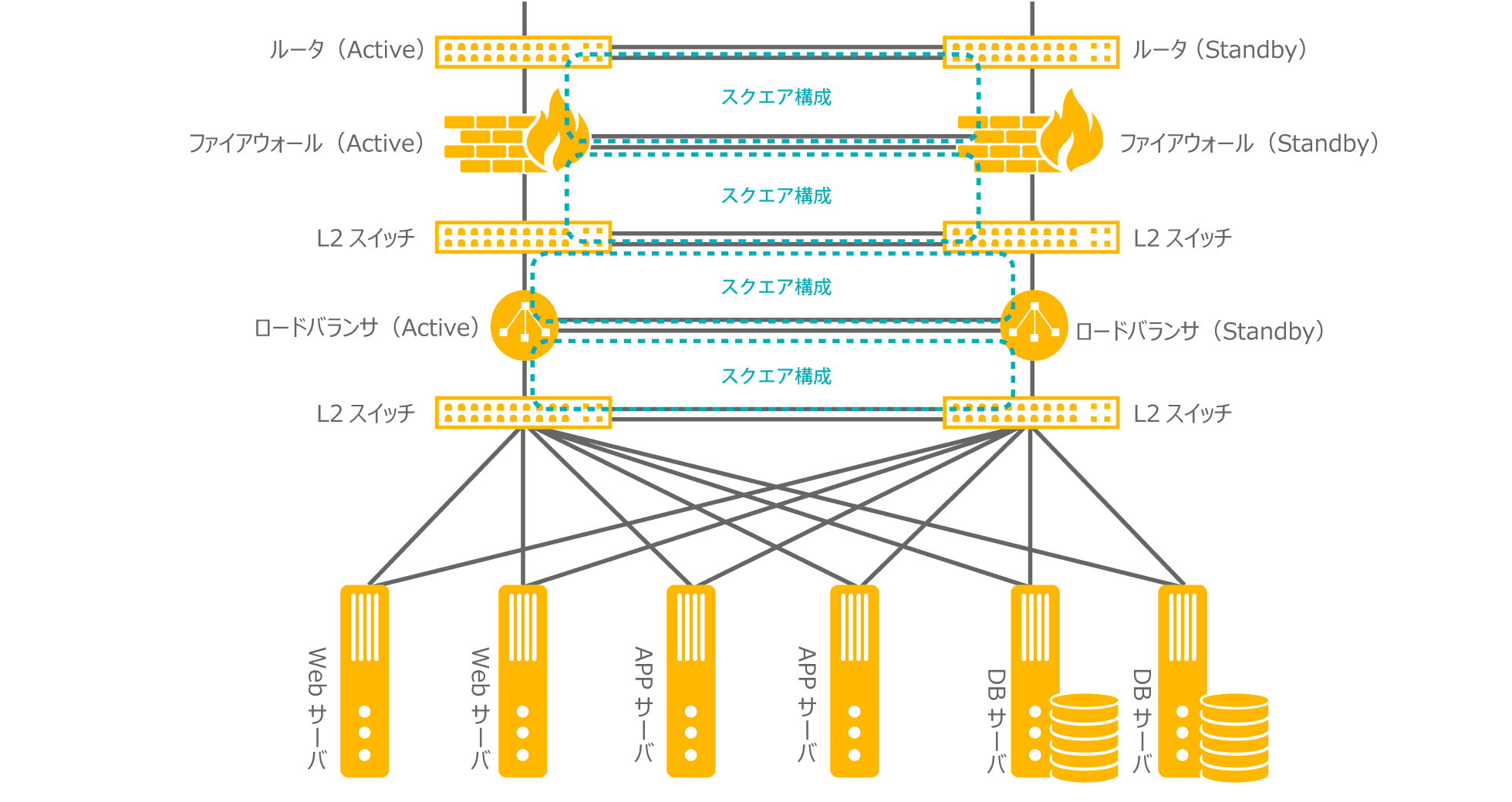

スクエア構成

スクエア構成と呼ばれるインライン構成の一種。

特徴は以下の通り。

- 並列機器間は複数のケーブルで接続

- 同じ機器を並列化して冗長化する

- 上下は1本または複数本で接続

3.1.2. ワンアーム構成

ワンアーム構成ではコアスイッチに腕に用に機器を配置する。 サイトの中心のコアスイッチが複数の役割を持つため、インライン構成より構成が分かりにくい。特徴は以下の通り。

- 柔軟性や拡張性がある

- データセンタ/マルチテナント環境など大規模サイトで採用

- コアスイッチに機能が依存している

ワンアーム構成では冗長化しているコアスイッチはロードバランサやファイヤーウォールからは1つの機器のように見える。

3.1.3. 機器の選定

機器選定のポイントは信頼性、コスト、運用管理性の3つとなる。

信頼性

信頼性の指標にはMBTFというものがあるが、一般的には各分野における鉄板の機器、メーカを選定することが信頼性を持った機器選定となることが多い。

例えば大規模ネットワークのコアスイッチならCisco、FWならFortinetなど。

コスト

コストを削る際は重要度の低い機器から行うことが重要となる。 一般的には運用管理側の機器などから置き換える。

3.1.4. ハードウェア構成設計

ハードウェア構成設計では機器構成が決まったら、どのくらいのスペックを持つ機器を配置するかを考える。 これは性能設計とも呼ばれ、使用する機能やコスト、スループット、接続数などたくさんの要素から決定する。

特に重要となるのはスループットと接続数となる。 この指標は機器選定で絶対的な値で既存機器からこの2つの関連値を取得して把握することが重要になる。 取得にはSNMPで行える。

なお、リプレイスではなく新規構築では想定ユーザ数や使用するプロトコル、アプリケーション、コンテンツサイズとその比率などで予測する。

なお、スループットや接続数は長期的/短期的にアクセスパターンを分析して、その最大値を使用して機器選定を行う。

検証環境での実施

環境やコストが許す場合は検証機を用意し、性能試験や負荷試験を実施するのもよい手段となる。 検証機の用意と試験は設定方法やおこりうる不具合をある程度把握することにもつながる。

なお、同じ機器が用意できない場合は、同じハードウェア構成を採用している機器の用意でも最低限は実施できる。 ハードウェア構成が同じであると、性能の違いはCPUクロック数やメモリ/コア数など本番機との差異を抑えることができる。これらを行う際はWEBサイトやマニュアルを熟読することが推奨とされる。

スループットの見積もり

スループットはアプリケーションが実際にデータを転送するときの実行速度のこと。 スループットにはアプリケーションに関する処理遅延が含まれており、規格上の理論値の伝送速度より必ず小さくなる。 必要なスループットは最大同時ユーザ数や使用するアプリケーションのトラフィックパターンなどにより変わるため、それらから推測する。

また機器により使用する機能により最大スループットが低下する場合があるため注意する必要がある。

新規接続数と同時接続数の考慮

接続数はどのくらいのコネクションを処理できるかを表したもので、大きいほどたくさんのデータを処理できる。 ファイヤーウォールや負荷分散装置の選定では特に重要な値となる。

接続数には新規接続数と同時接続数の2種類の値がある。

- 新規接続数 … 1秒間にどのくらいコネクション処理できるかを表す

- 同時接続数 … 同時にどれくらいコネクションを保持できるかを表す

例えばHTTPでは新規接続数は増えやすいが、同時接続数は増えにくく、FTPでは同時接続数は増えやすいが、新規接続数は増えにくいといったように、使用するアプリケーションや、想定している最大同時ユーザ数により接続数は異なる。

基本的にはゆとりをもって必要性能を見極めた機器選定が重要になる。

3.1.5. 仮想化アプライアンスの利用

ネットワーク機器を仮想化したものに仮想アプライアンスというものがある。 近年のネットワーク機器のほとんどがUnix系OSをベースに開発されており、処理の高速化/効率化が行われている。

代表的な仮想アプライアンスを以下に記載する。

- Cisco

- Switch

- Nexus 1000v

- Router

- vIOS

- FW

- ASAv

- Switch

- Juniper

- Router

- vMX

- FW

- vSRX

- Router

- Fortinet

- FW

- FortiGate VM

- FW

- PaloAlto

- FW

- VM-Series

- FW

- Imperva

- FW

- SecureSphere

- Virtual Appliances

- FW

- F5

- LoadBalancer

- BIG-IP VE

- LoadBalancer

仮想アプライアンスの特徴

仮想アプライアンスの特徴は以下の通り。

- 設置スペースの省略ができる

- パフォーマンスが落ちやすい

以上の特徴から、初期の検証環境では仮想アプライアンスを使用し、後期の検証では実機や物理アプライアンスを使用するといったように利用するのが良い。