3. 無線周波数識別(RFID)基礎

2. 無線周波数識別(RFID)

2.1.1. RFIDの概要

RFID(Radio Frequency Identification)は電波を利用してワイヤレスでICタグなどから情報を読み取ったり送信したりする技術の総称である。

RFIDのシステムはICタグまたはICラベルで構成され、そのタグにはそれが取り付けられているオブジェクトや人についての一意な情報が含まれる。

情報はRFIDリーダーによって読み取られ、高度なソフトウェアによって処理される。

2.1.2. RFIDの基本的な仕組み

RFIDではICタグとRFIDリーダー間での電波の送受信によって情報を読み取ったり書き込んだりすることができる。

基本的には以下のフローが1秒間に何度も行われていることでシステムを実現する。

RFIDにはパッシブ型RFIDとアクティブ型RFIDの2種類があり、それぞれ特徴がある。

なお特性上、使用のシェアはパッシブ型RFIDが圧倒的に占める。

パッシブ型RFID

パッシブ型RFIDは電池が内蔵されておらず、リーダライタからの電力を使用して電波を発信するRFIDタグ(パッシブ型RFIDタグ)を使用したRFIDシステム。

現在の「ICタグ」「RFIDタグ」の主流なもので、交通系カードもこのタイプに当てはまる。

またPassive RFIDのシステムは、低周波(LF)、高周波(HF)、および超高周波(UHF)帯域で動作する。

特徴は以下の通り。

- 短距離での通信

- 小型化・薄型化が容易

- 物理的に破損しない限り半永久的に利用することが可能

- アクテイブ型RFIDタグより安価

なお動作手順は以下の通り。

- RFIDリーダーのアンテナから電波を送信

- ICタグのアンテナで電波を受信しICチップが駆動

- ICチップ内のコード情報を信号化し、アンテナから送信

- RFIDリーダーのアンテナで信号を受信

- RFIDリーダーの制御部を介し、モバイル端末やパソコンなどへ情報を転送

アクティブ型RFID

アクティブ型RFIDは電池を内蔵し電波を発し、長距離で通信できRFIDタグ(アクティブ型RFIDタグ)を使用したRFIDシステム。

単純なID情報(識別情報)以外も、タグに各種センサーを搭載することにより付加情報を送信することが可能となっている。

また通信距離も大きく、数十mから数百mとなっている。

またアクティブ型RFIDの読み取りアンテナ(ゲートウェイ)はアクティブ型RFIDタグ信号を受信し、タグ(およびタグが取り付けられているオブジェクト)のリアルタイムの位置を監視することができる。

特徴は以下の通り。

- 長距離(数十~数百m)での通信

- バッテリーが内蔵

- パッシブ型RFIDタグより高価

なお動作手順は常にRFIDタグから読み取りアンテナに送信し続ける形となる。

また日本国内では電波法上無線局扱いなので取り扱いには認定/許可が必要。

セミパッシブ型RFID

セミパッシブ型RFIDはパッシブ型RFIDにセンサー機能を付けたタイプのRFIDシステム。

センサーの電源用に電池を使用しているが通信時はリーダからの電力を用いる。

特徴は以下の通り。

- 長距離(数十m)での通信

- バッテリーが内蔵

- パッシブ型RFIDタグより高価

2.1.2. RFIDの周波数帯

RFIDシステムは低周波(LF)、高周波(HF)、および超高周波(UHF)帯域で動作する。

電波はこれらの周波数ごとに特性が異なるため、それぞれの用途に使い分けた周波数帯を使用する。

中波帯(LF)

LF帯(中波帯)では135KHz未満の周波数を使用する。

使用されるアンテナはコイル型のアンテナで、電磁誘導方式(リーダーとRFIDタグの間に磁界を発生させてデータのやり取りを行う)で行われる。

LF帯では通信距離は通常3~30cm以内と短く(最大50cm)安定した通信が可能。

自動車などのアクセス制御、ペットなどの動物の識別管理、在庫への管理に使用される。

特徴は以下の通り。

- 通信距離は通常3~30cm

- 水や金属の影響を受けにくい

- 読み取り速度は高周波(HF/UHF)よりも遅い

短波帯(HF)

HF帯(短波帯)では13.56MHzの周波数を使用する。

HF帯はLF帯と同じく電磁誘導方式で、水分や金属の影響を比較的受けにくいのが特長。

HF帯では通信距離は5~50cm程度と短く(最大1m)で、読み取り速度もLFに比べて高速となる。

この周波数帯域内には、近距離無線通信(NFC)も含む、さまざまなISO規格がある。

工場などの生産工程における進捗管理や、医療機関で患者が着用するリストバンド、交通系ICカードにも使用されている。

特徴は以下の通り。

- 通信距離は5~50cm程度

- LF帯に比べると薄型化・小型化しやすい

- 1対1でものを認証する用途に適している

- 読み取り速度もLFに比べて高速

超短波帯(UHF)

UHF帯(超短波帯)では860~920MHzの周波数を使用する。

日本の場合は世界各国で使用可能な周波数帯域は異なり、従来950Mhz帯が使われていたが、2012年の電波法改正後は920MHz帯を使用している。

通信方式にはリーダーとRFIDタグ間でデータのやり取りを行う「電波方式(放射電磁界方式)」で、電磁誘導方式よりも通信距離が長い点が特長となる。

広範囲の読み取りに適しており、複数読み取りの性能が高いといったメリットがある。

アパレル店舗などの在庫管理や、物流倉庫での入出荷管理、棚卸し業務などに適している周波数帯と言える。

LF/HF/UHFまとめ

| 周波数 | 通信方式 | 特徴 | 通信距離 | 用途 | |

|---|---|---|---|---|---|

| LF帯 | 135KHz以下 | 電磁誘導方式 | 環境に左右されにくい | 10センチ前後 | キーレスエントリー |

| HF帯 | 13.56MHz帯 | 電磁誘導方式 | 水の影響を受けにくい | 50センチ前後 | 電子マネー、個人認証 |

| UHF帯 | 900MHz帯 | 電波方式 | 通信距離が長い | 数メートル | 物流、在庫管理 |

| マイクロ波帯 | 2.45GHz帯 | 電波方式 | アンテナが小型 | 2メートル前後 | 書類管理 |

2.1.3. IC/RFタグの基本構造

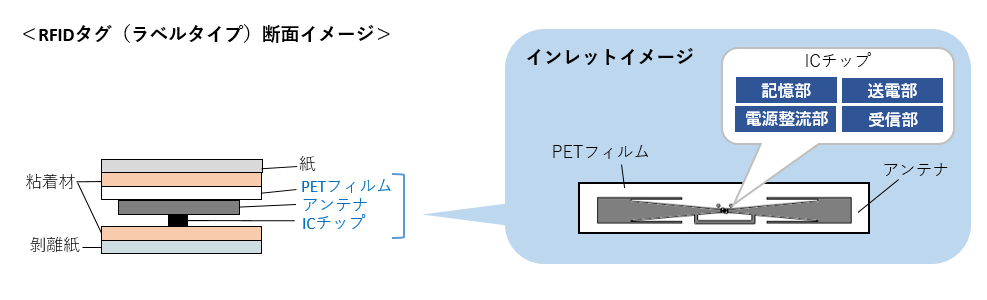

パッシブ型RFIDのIC/RFタグの構造は中にインレット(またはインレー)が入っているものとなっている。

インレットはICチップとそれに接続したさまざまな形状のアンテナで形成されたものを指す。

IC/RFチップは数μmサイズの非常に小さなもので、その中に、記憶部、電源整流部、送信部、受信部の四つの区分を有し、それぞれが働きを分担して通信を行っている。

2.1.4. IC/RFタグの種類の分け方

バッテリ搭載有無による分類

バッテリ搭載有無による分類ではパッシブタグ、アクティブタグ、セミアクティブタグの3種類がある。

これは前述のRFIDの種類とほぼ同じ内容の分類となる。

現在、広く一般的に使われているのは、バッテリーを持たないパッシブタグとなっている。

周波数による分類

周波数帯による分類ではUHFタグとNFCタグに分けられる。

2.1.5. 周波数分類におけるIC/RFタグの種類

UHFタグ

UHFタグは300MHzから3GHzの周波数帯を用いた電波のことで極超短波とも呼ばれる周波数帯を利用したICタグのこと。

UHF帯RFIDのICタグとして通信に使用されるのは主に920MHzの周波数となる。

NFCタグ

NFCタグは13.56MHzの周波数を用いた近距離無線通信規格に対応したICタグのこと。

交通系カードなどのFelicaや、社員証などで使用されるMIFAREをベースに、互換性を維持するために開発された。

UHFタグと比較して、水分や遮蔽物への耐環境性に優れている。

また、スマートフォンによってはNFCタグを読み取ることができる機種もある。

2.2. LF帯のRFID規格

入室管理などに使用されるRFID規格。

- 読み取りタイプ: 1対1

- 周波数:125kHz

- 通信速度:5~8kbps

- 通信距離:10cm

2.2.1. ISO 14223(HiTag)

Philipsにより開発された。

2.2.2. ISO 11784(EM)

EM microelectricにより開発された。

2.3. HF帯のRFID規格

2.3.1. ISO 14443

ISO 14443は非接触ICカードの近接型の規格。 現在のRFID主流の規格。

- 読み取りタイプ: 1対1

- 周波数:13.56MHz

- 通信速度:106kbps

- 通信距離:~50cm

| 国際規格 | NFC規格 | 名称 | セキュリティ |

|---|---|---|---|

| ISO/IEC14443 | TypeA | Mifare | あり/なし |

| ISO/IEC14443 | TypeB | - | あり |

| ISO14443/IEC18092 | TypeF | Felica | あり |

2.3.2. Type A(Mifare)

Mifareの固有IDはUIDと呼ばれる。

- 変調方式:ASK 100%

- 使用例:公衆電話ICカード,taspo

- 符号化方式:ミラー、マンチェスター

- 開発:Philips(フィリップス)

- 特徴:世界で最も多く使われている非接触ICカード通信規格

Mifareのメモリ処理

Mifareのメモリはセクタに分かれ、セクタは各ブロックに分かれる。

各セクタは48bit長の暗号鍵(固定メイン鍵)、暗号鍵(補助用の鍵)が与えられ、この2つもしくは固定メイン鍵のみを用いて各領域を暗号化する。

情報の操作は各ブロックに対して読み出し、書き込み、数値の増減が可能となり、これらの可否はアクセス条件で決まる。 なおデータ自体の暗号化は独自のアルゴリズムが使用される。

| 鍵の用途 | ケース |

|---|---|

| 固定化メイン鍵のみ | RFIDリーダ処理などの一般読み書き |

| 2つの暗号鍵 | カード管理者の手動で行われる処理 |

Mifare Classic 1Kのメモリ構造

Mifare Classic 1Kの場合は以下のようなメモリ構造となる。

- 総メモリ1024ByteのEEPROMで構成(実メモリは768Byte)

- 全体で16セクタ、1セクタ当たり4ブロック、1ブロック16Byte構成

- セクタ0ブロック0は製造者用ブロック(UID or NUIDなどの読み出し可能カード情報の記録がされている)

- 各セクタのブロック0から2までがデータブロック、ブロック3はセクタトラック(2つの暗号鍵とアクセス条件が記載)

- セクタ0のみはブロック1とブロック2がデータブロックとなる

工場出荷時は2つの暗号鍵はFFFF FFFF FFFF FFFF、アクセス条件を示すアクセスビットはFF0780となる。

2.3.3. Type B

- 変調方式:ASK 10%

- 使用例:マイナンバカード、次世代運転免許

- 符号化方式:NRZ

- 開発:Motorola(モトローラ)

2.3.4. Type F(Felica)

日本国内では高いシェア率。 高いセキュリティと高速処理が特徴。 Felicaの固有IDはIDmと呼ばれる。

読み取りタイプ: 1対1

周波数:13.56MHz

通信速度:212kbps

通信距離:10cm

変調方式: ASK 10%

使用例: Suicaなどに使用

符号化方式:マンチェスター

開発:ソニー

2.3.5. ISO 15693

ISO 15693は出入管理用に設計された非接触ICカードの近接型の規格。 読み取り距離が90cm程度まで対応している。

- 読み取りタイプ: 1対1

- 周波数:13.56MHz

- 通信速度:106kbps

- 通信距離:90cm

2.4. UHF帯のRFID規格

在庫管理などに使用されるRFID規格。

- 読み取りタイプ: 複数読み取り

- 周波数:900MHz

- 通信速度:5~8kbps

- 通信距離:数m

2.4.1. ISO 18000(Monza)

MonzaはImpinj社により開発された規格。

2.5. RFIDのセキュリティ機能

RFIDのネットワークセキュリティは以下のように実装される。

- 暗号化通信 * ICカード~リーダライタ間: 共通鍵暗号方式(DES/AES)

- 公開鍵認証基盤PKI * 電子証明書と秘密鍵のペアの格納

2.5. NFC

2.5.1. NFCとは

NFCは13.56MHzを使用した無線による通信技術規格のこと。

ソニーとNXPセミコンダクターズ(旧フィリップス)がFeliCaやMIFARE(ISO/IEC14443TYPEA)をベースに、互換性を維持するために共同開発した。

基礎となっている国際規格はISO/IEC 18092(NFC IP-1)であり、通信可能距離としては10cm程度の近距離となっている。 またNFC対応のICカードでは、アンテナが電波を受信する際の発生した電力により、通信とデータの書き換えが可能であり電池や電源が不要となっている。

- 周波数帯: 13.56MHz

- 通信速度: 100~400Kbit/s

- 無線到達距離: 10cm

2.5.2.NFCフォーラムにおけるチップ仕様

NFCフォーラムにおけるチップ仕様は以下のように定められている。

| 規格 | 仕様 | 使用例 |

|---|---|---|

| ISO/IEC14443 TYPEA | NFC-A | テレフォンカード、TASPO、Pay Pass等 |

| ISO/IEC14443 TYPEB | NFC-B | マイナンバーカード、免許証、パスポート等 |

| SONY Felica | NFC-F | 交通、電子マネー系( Suica、WAON等)カード |

| ISO15693 | NFC-V | 公共図書館入退室証とスキーパス |

2.5.3. NFCの動作モード

カードエミュレーションモード

カードエミュレーションモードではNFCを搭載した機器(携帯電話等)で、NFC-A、NFC-B及びNFC-FのICカード機能を実行することができる。

P2Pモード

P2PモードではNFCを搭載した機器同士で通信を行うことができる。 NFCを搭載した機器同士を近づけてかざすだけで、メール、電話帳、画像、スケジュール、XMLデータなど色々なデータを送受信することができる。

リーダ/ライターモード

リーダ/ライターモードでは、NFCを搭載した機器がリーダ/ライターとしてNFC-A、NFC-B及びNFC-F仕様のICカードの読書きを行うことができる。

2.6. RFIDの開発/解析ツール

2.6.1. Proxmark3

Proxmark3は有名なRFID開発/研究ツール。

HF帯とLF帯のRFIDを使用可能。

Proxmark3の認識確認(Linux)

lsusbなどで可能(Proxmark3などと書いてあればおk)。

Proxmark3の開始

proxmark3 /dev/ttyACM0 #デフォルトの起動

基本内部コマンド

hw status #ステータス確認

hw version #バージョン確認

hw tune #アンテナ特性の測定

quit #終了

hf search #HF帯カードの識別

lf search #LF帯カードの識別

HF帯RFIDの内部コマンド

- Mifareを扱うコマンド

hf mf chk --1k -f mfc_default_keys # デフォルトのキーを確認

hf mf fchk --1k --mem # ローカル メモリからデフォルトキーを確認

hf mf dump # MIFARE Classic カードの内容をダンプする